📖 Recensione del libro: Michel Foucault, Antologia. L’impazienza della libertà (a cura di Vincenzo Sorrentino), Feltrinelli, Milano, 2005, pp. lvi+274.

di Francesco Giacomantonio

❇ Sesto episodio di dieci della serie “21° secolo”

Recensione pubblicate:

1. Zygmunt Bauman, La società liquida

2. Slavoj Žižek: Questioni del 21° secolo

3. Anthony Giddens: La democrazia sociale

4. Richard Sennett: La flessibilità del lavoro e i suoi coni d’ombra

5. Theodor Adorno & Co: La critica delle società complesse

6. Michel Foucault: Il laboratorio della modernità

7. Habermas e Derrida: La filosofia del terrore

— Prima parte: Jürgen Habermas

— Seconda parte: Jacques Derrida

8. Bobbio & co.: Politica, mettiamo un po’ d’ordine

9. Franco Cassano, Modernizzare stanca

10. Danilo Zolo: Guida critica alla globalizzazione

Francesco Giacomantonio: La condizione post-ideologica

Buongiorno e buon fine settimana

Oggi un libro antologico degli scritti di Michel Foucault, che non poteva certo mancare nella nostra rassegna.

Innanzitutto, anche per entrare nel personaggio: prendetevi tre minuti per guardare questa intervista di Foucault condotta da Umberto Eco ed Enzo Melandri nel 1968, a margine di un incontro a Milano. Leggo su “Repubblica” che, in quell’occasione, Eco e Melandri abbiano scommesso una birra sulla scelta da parte di Foucault tra il greco e il francese nel dire la parola “episteme”. La disse in francese ed Eco dovette pagare la birra. Foucault era imprevedibile anche per un veggente come Eco.

Un riallineamento

Mi sarei aspettato un maggior riferimento alle categorie del pensiero di Foucault nell’esteso dibattito intorno alla pandemia. In quel pubblico dibattito c’erano tutti i nodi centrali della ricerca del calvo filosofo. Me lo aspettavo soprattutto da una certa sponda, diciamo, politica.

Mi ha pertanto stupito, ma forse è solo un’impressione, un certo vertiginoso riallineamento di alcune tesi di Foucault, soprattutto quelle sulla biopolitica, il biopotere e il concetto di “scienza-potere”.

Mi è parso che, ma mi posso sbagliare, questa zona del pensiero di Foucault sia andata a ricollocarsi, magari spontaneamente, dalla parte di coloro che, ai tempi, non frequentavano affatto le austere aule del College de France dove il pensatore francese si presentava come il critico ultimo della “governomentalità” nelle sue manifestazioni di controllo amministrativo-burocratico e di centralizzazione della verità nelle forme tecnocratiche e terapeutiche del potere disciplinare.

L’opinionista di vaglio del “New York Times” e già direttore di “The Atlantic”, Ross Douthat, è andato ben oltre una sensazione, approdando alla certezza che questo riallineamento c’è stato davvero. L’ha spiegato piuttosto bene in un articolo sul quotidiano di New York dal titolo How Michel Foucault Lost the Left and Won the Right (disponibile anche in traduzione italiana).

Nessuna appartenenza

Uno slittamento analogo, seppur meno conclamato, si è realizzato per alcuni punti nodali del pensiero di Antonio Gramsci come quello di egemonia culturale. La destra americana, e non solo quella, ne ha fatto un proprio punto di riferimento. Steve Bannon ne parla spesso. La casa editrice italiana Historica, di chiara collocazione, ha recentemente pubblicato una raccolta di scritti di Gramsci, ben selezionati e introdotti da Franco Giubilei, dal titolo L’egemonia culturale.

Pure Giorgia Meloni, nella sua recente autobiografia, cita per due vuole, con sussiego, Antonio Gramsci in un contesto molto positivo. Nella sua Introduzione agli scritti di Gramsci tratti dai Quaderni del carcere selezionati per il libro sopra citato, Giubilei si chiede il senso di rileggere Gramsci oggi. E si risponde così:

«L’attualità del pensatore sardo è innegabile e interessa l’intera impalcatura del mondo culturale, universitario e politico italiano (p. 7).

Parole che si potrebbero scrivere anche per il senso di rileggere Foucault.

Ho sempre pensato che sia sterile avvicinare una teoria o a un pensatore chiedendosi se appartenga a una sfera politica o al sistema concorrente. Mi chiedo se queste classificazioni abbiano ancora un senso o siano semplicemente un “discorso” nel senso strettamente foucoltiano del termine. Certo è che ogni tentativo di appropriazione politica di Foucault è vano come pensare di andare al potere con un sistema elettorale piuttosto che con un altro.

Tutto questo per dire semplicemente che il lavoro di Foucault è un vero e proprio laboratorio della modernità come il nostro Francesco Giacomantonio titola la recensione di un volume antologico che dà un ampio assaggio del ricco menu teorico del pensatore francese.

Buona lettura!

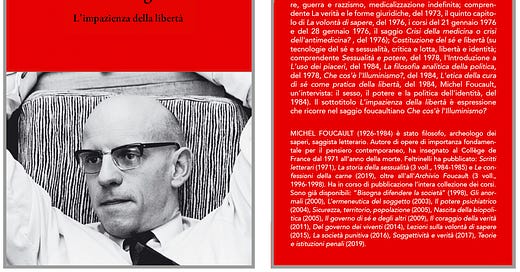

Michel Foucault (1926-1984) è stato uno dei filosofi più emblematici del Novecento: le sue ricerche su potere, modernità e forme di sapere hanno avuto grande rilevanza per gli studi storici, epistemologici e sul pensiero etico-politico e sociologico.

Un’antologia

Cercare di elaborare un’antologia dei testi di uno studioso importante è un’operazione che è particolarmente utile e interessante, quando lo studioso che si considera racchiude nella sua produzione una certa ricchezza di concetti e di linee di ricerca.

Questo è certamente il caso di Michel Foucault, uno dei maggiori filosofi contemporanei, del quale Vincenzo Sorrentino cura appunto un’antologia articolata in tre sezioni, che riflettono gli assi del pensiero foucaultiano: l’analisi delle pratiche discorsive, quella delle relazioni di potere e quella delle modalità attraverso cui l’individuo costituisce se stesso quale soggetto.

Le teorie foucaultiane

Le teorie di Foucault non hanno solo valore in se stesse, come, in alcuni casi, accade con altri intellettuali, ma hanno determinato, progressivamente, l’insorgere di un lessico, di una concettualità, di una fraseologia, che vengono sovente ripresi o, addirittura, diventano la base di studi sociologici, politologici e storici.

In effetti, uno dei caratteri fondamentali dell’opera foucaultiana, come si coglie proprio dalla lettura dell’antologia, è la sua elevata precisione e chiarezza nell’elaborazione delle tesi sostenute, lo stile ordinato, consequenziale, ma attento a mostrare i fenomeni che analizza secondo un’ottica articolata.

Curare quest’antologia significa, dunque, in una certa misura, costruire anche una sorta di cassetta degli attrezzi teorici, di cui gli studiosi possono servirsi per le loro ricerche in campo, sociale, storico e filosofico politico.

Sapere, potere e costruzione del sé sono i tre cardini di tutto il percorso seguito dal filosofo francese e questi tre elementi si trovano sempre molto correlati: l’antologia li considera seguendo l’evoluzione cronologica degli studi attraverso cui egli se n’è progressivamente occupato.

Pratiche di discorso della modernità

La prima sezione del testo, intitolata Il medesimo e l’altro, ripercorre alcuni passaggi dei primi studi di Foucault, indirizzati, come è noto, alla storia della follia, alla nascita della clinica, al potere psichiatrico, alla nascita delle scienze umane, alle pratiche di discorso e di linguaggio che caratterizzano il sorgere della modernità.

In particolare, si segnalano un paio di interviste al filosofo francese (una curata da Madeleine Chapsal), che sono piuttosto utili per chiarire alcune sue posizioni teoriche in modo abbastanza esplicito; così, dalla sua viva voce intervistata, apprendiamo che Foucault ha cercato di

«fare la storia non tanto del pensiero in generale, quanto di tutto ciò che “contiene pensiero”, in una cultura, di tutto ciò in cui c’è del pensiero. Perché c’è del pensiero nella filosofia, ma anche in un romanzo, nella giurisprudenza, nel diritto, persino in un sistema amministrativo, in una prigione» (p. 34).

Logiche del potere

Nella seconda parte dell’antologia, L’esercizio dei poteri, si collocano alcune letture che consentono di comprendere come le ricerche precedentemente sviluppate da Foucault su linguaggio, discorsi e scienze umane, diventino la base su cui fondare analisi sottili e acute sulle logiche di potere e sulla sfera politica.

I contributi di questa sezione sono quelli che più profondamente possono interessare sociologi e politologi: troviamo, infatti, discorsi che ruotano attorno alla società disciplinare, al rapporto tra verità e forme giuridiche, alla biopolitica e al biopotere.

L’intuizione del filosofo, che accomuna tutte queste teorie, è l’idea che, dal momento in cui i processi della modernità si consolidano, si determina, parallelamente, la condizione per cui il potere, anziché esercitarsi dall’alto al basso, ossia verticalmente, diventa una pratica che si costruisce orizzontalmente; gli individui, cioè, imparano a sentirsi autonomamente sottoposti a forme di potere.

La biopolitica

Questo fenomeno è determinato sia dalla diffusione di scienze come la psicologia, la sociologia, la criminologia, sia dalle nuove modalità di gestione dello spazio e del tempo, nonché dalle istituzioni, quali scuole, ospedali, carceri, che inducono una particolare fenomenologia della vita sociale, ossia appunto una biopolitica.

«Le discipline del corpo e le regolazioni della popolazione costituiscono i due poli intorno ai quali si è sviluppata l’organizzazione del potere sulla vita» (p. 107).

Tutto ciò, peraltro, non è un mero discorso teorico, come testimoniato dai brani che spiegano gli effetti di questa condizione rispetto a sfere concrete, quali l’ambito del razzismo, della sovranità, della medicalizzazione.

Costruzione del sè

La parte conclusiva del libro s’incentra sul tema della costruzione del sé e della formazione del soggetto (Costruzione del sé e libertà); si tratta di una questione declinata simultaneamente in ambito filosofico e sociologico, che ha spesso attratto l’attenzione degli studiosi contemporanei, basti pensare ai lavori, a vario livello, di Norbert Elias, della Scuola di Francoforte, di Charles Taylor, di Cornelius Castoriadis, sino ai recentissimi contributi di Slavoj Žižek, solo per citarne alcuni.

Invero, più che alla soggettività, l’analisi foucaultiana sembra portare all’idea di un assoggettamento a particolari norme.

Tale idea si manifesta evidentemente dagli studi che Foucault ha dedicato alla storia della sessualità, considerata come un elemento utile per cogliere un doppio fenomeno molto importante, che si è verificato nelle società occidentali a partire dalla fine del XIX secolo:

«Il misconoscimento da parte del soggetto del suo desiderio e nello stesso tempo, un fenomeno di super-sapere culturale, sociale, scientifico, teorico, sulla sessualità» (p. 169).

Tracciando la storia della sessualità dal mondo classico greco e romano, egli vuole capire perché l’attività sessuale è andata costituendosi come campo morale ed è stata, quindi, all’origine di specifiche pratiche e tecniche del sé.

Ragione, identità e libertà

Chiaramente correlato a questi temi è il concetto di libertà e, per questo, i capitoli finali del libro riguardano le posizioni del filosofo su pensiero critico e lotta, uso della ragione, rapporto tra identità e libertà; si tratta di pagine piene di spunti di riflessione, forse sintetizzabili nella considerazione secondo cui

«il rischio di dominare gli altri e di esercitare su di loro un potere tirannico deriva proprio dal fatto che non si è avuta cura di sé e che si è diventati schiavi dei propri desideri» (p. 241).

Al di là delle valutazioni sulla scelta dei testi del filosofo per costruire l’antologia, su cui possono esprimersi i maggiori studiosi di Foucault, resta il valore dell’impostazione concettuale di questo libro che si pone come una guida intelligente sia per comprendere il pensiero foucaultiano, sia per utilizzare saggiamente le sue pregnanti costruzioni concettuali.

In tal senso, esso è certamente un lavoro critico, se con quest’espressione s’intende, come affermava lo stesso Foucault, un lavoro sui nostri limiti, «vale a dire un travaglio paziente che dà forma all’impazienza della libertà» (p. 233).

(da Francesco Giacomantonio, Letture su società e politica nell’età della globalizzazione. 90 recensioni per comprendere il mondo attuale, edito da goWare, Firenze, 2019, pp. 105-108)

Prima di andare

The Playlist. Su Netflix è iniziata la serie svedese ideata da Per-Olav Sørensen (5 episodi di 50 minuti) che racconta la storia della nascita e dell’affermazione di Spotify come pure la morte e la resurrezione dell’industria discografica. Si conferma quando già sapevamo: sono i figli adolescenti dei manager delle grandi industrie tradizionali ad essere l’agente del loro cambiamento. Basterebbe che i papà li ascoltassero.

Dilemma. Il re dei pezzi di merda (si chiama così anche il gruppo punk nel film di Sorrentino This Must Be the Place, su Netflix), un maschilista che tiranneggia e umilia la moglie e fa lo stronzo della peggior specie con tutte e tutti, merita di vivere? Nonostante si sia razionalmente tutti convinti di sì, un dubbio inizia a serpeggiare vedendo scorrere i fotogrammi della serie irlandese Bad Sisters giunta alle battute finali (su Apple TV+).

Io non sono qui. Oltre ad essere un bellissimo film di Todd Haynes su sette momenti della vita di Bob Dylan con degli interpreti straordinari (Christian Bale, Cate Blanchett, Richard Gere, Heath Ledger, Julianne Moore e Charlotte Gainsbourg, su Netflix), “Io non so qui” sembra il sentiment del primo ministro inglese Liz Truss. L’ultima volta che l’ha incontrata, il re Carlo III l’ha accolta con queste parole “Oh Dear, Sei ancora qui?».